- 「公理的設計」を実施したいけど不安・・・

- 「公理的設計」の実施する場合に考慮すべきことが分からない?

- 「公理的設計」の実施する場合に考慮すべきことを分かりやすく教えて!

「公理的設計」とは次の公理に基づいて設計を行うことをいいますが、実施する場合には考慮が必要です。

公理1: 機能的要求の独立性を維持せよ

公理2: 情報量を最小にせよ

私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、公理的設計を実施する場合には考慮すべきことに注意が必要だと考えます。

そこでこの記事では、「公理的設計」を実施する場合に考慮すべきことについて述べます。

この記事を参考にして「公理的設計」を理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。

公理的設計の概要

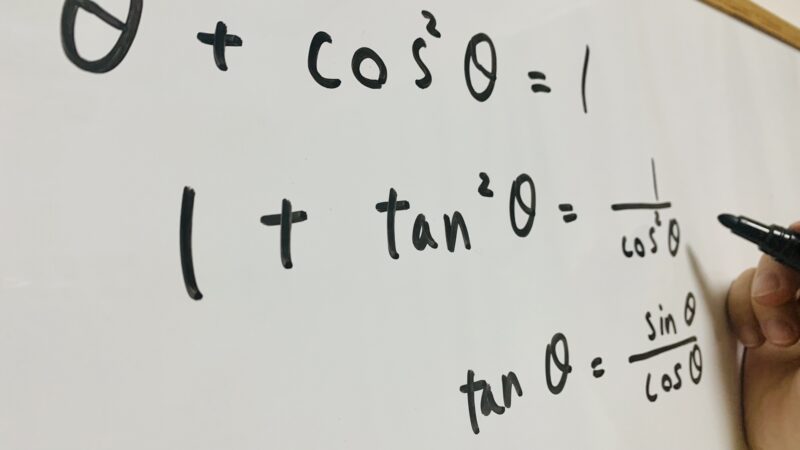

公理的設計とは次の公理に基づいて設計を行うことをいう。

- 公理1: 機能的要求の独立性を維持せよ

- 公理2: 情報量を最小にせよ

1つ目の公理は独立公理(independence axiom)と呼ばれ、要求機能が互いに独立している設計を是とする。例えば、蛇口の設計において、温度の調整と水量の調整という2つの要求機能を満たす設計解を考える。温水と冷水の量を調整するレバーを設けた場合、温度と水量は同時に調整される(2つの要求機能が互いに干渉する)。一方、水量比と全体水量を調整するレバーを設けた場合、温度と水量は独立に調整される。ここで、前者は干渉設計(coupled design)、後者は独立設計(uncoupled design)と呼ばれ、公理的設計においては、独立設計を目指す。

2つ目の公理は情報公理(information axiom)と呼ばれ、情報量(information content)が最小の(成功確率が最も高い)設計を是とする。情報量は、要求機能のばらつきの範囲(システムレンジ)と、それが設計の許容範囲(デザインレンジ)を満たす範囲(コモンレンジ)の比を用いて算出される。

以上のように、公理的設計においては、独立公理に基づいて独立設計を満たす設計解を得るとともに、それらの設計解を情報公理に基づいて定量的に比較することにより最良の設計解を導出する。

補足)公理とはその理論の出発点として、論証ぬきで真だと仮定し、他の命題の前提とする根本命題。

公理的設計の役割と実施する場合に考慮すべき項目とその留意点

役割

伝統的な設計プロセスにおける課題は次のとおりである。

- 主な競合他社を分析してしまい真に顧客が求める機能を把握できていない。

- 建前的にブレーンストーミングを活用してしまい構造本位な(心理的惰性)発想をしている。

- 評価・決定を決めつけて不明瞭な評価尺度になっている。

上記課題を解決するのが公理的設計の役割である。

補足)ブレーンストーミングとは複数人で会議の際にアイデアを出し合ってアイデアや発想の整理するために使用する。

実施する場合に考慮すべき項目とその留意点

公理的設計を実施する場合に考慮すべき項目を挙げその留意点について述べる。

- 製品の機能評価の明確化

真に顧客が求める機能を把握し、製品に反映させることが重要である。よって、機能を評価する基準を明確化することに注意が必要である。 - 製品の情報量の明確化

要求機能間の矛盾の解消や、情報量の低下の関係性を明らかにする必要がある。よって、製品の情報量を適切に落とし込むことに注意が必要である。

まとめ

以上

最後まで読んで頂きありがとうございます。

「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。

皆様のキャリアアップを応援しています!!

コメント