- 「CAE」を利用するには不安があるけど・・・

- 「CAE」を利用する場合の課題が分からない?

- 「CAE」を利用する場合の課題と解決策を分かりやすく教えて!

「CAE(Computer Aided Engineering)」は短期間で設計上の検討事項を調べることが可能となるので、製品の競争力を向上させるために不可欠な技術となっています。一方でCAEの利用方法において様々な問題点も生じています。

私は今では機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しており、若手技術者の頃は「CAE」が普及されていなく苦労した経験があり、CAEの活用は業務の効率化を図るうえで重要だと考えます。

そこでこの記事では、「CAE」を利用する際の課題とその解決策について解説します。なお、課題の分析にあたっては次の①~③の視点に着目しています。

①メーカー側の視点(製造、設置の容易さ等)

②ユーザー側の視点(品質、機能性、利便性等)

③社会の視点(安心・安全、環境、持続可能性等)

この記事を参考にして「CAE」を利用する際の課題と解決策が理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。

<<「CAE」を利用する際の課題と解決策について今すぐ知りたい方はこちら

CAEの利用に関する課題の抽出

CAEの課題には、シミュレーションの結果に対するV&V(Verification & Validation)に関連して次の2つが存在する。

※1 VerificationとValidationの違い

Verification(検証):入力に対して出力が正しく変換されているか?

Validation(妥当性確認):その出力がもともとの要求と合致しているか?

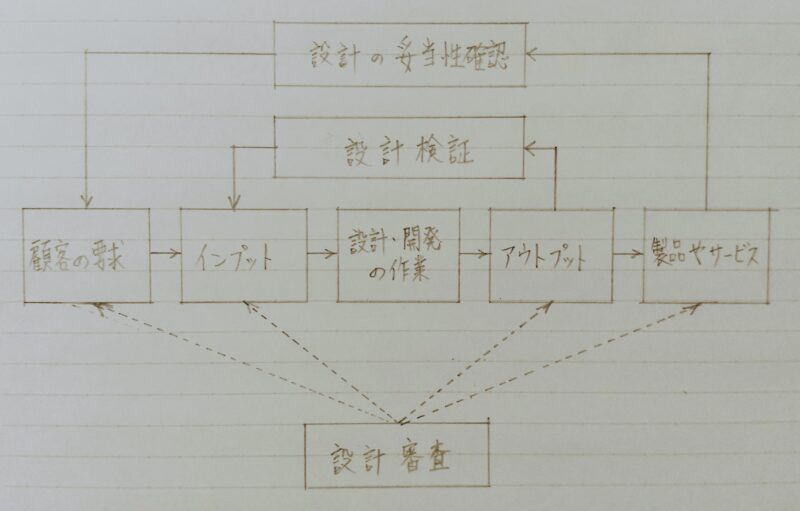

参考)【技術士二次試験:機械設計】設計審査・設計検証・設計の妥当性確認の違いとは?

- ①Verification(検証)の課題

CAEにおいて重要な役割を果たすシミュレーションは、従来その専門家が担当してきており、シミュレーションが正しく実行できているかについての判断には専門的な知識が必要となる。 - ②Validation(妥当性確認)の課題

現実との比較検証、すなわちシミュレーションの「確からしさ」であり、設計者の視点からは最も大きな不安である。設計開発の効率化や品質向上を目的としてCAEの適用を試みたのに、シミュレーションの結果が活用できないほど実験結果から乖離があっては目的を果たすことはできない。

CAEを利用する際の課題に対する解決策

CAEの課題に対する解決策を以下に述べる。

- ①「Verification」の解決策

実際にシミュレーションを行った主担当A氏の結果を、そのシミュレーションを直接行ってはいないものの、その他のシミュレーションの業務経験が豊富なB氏が確認することは間違った設定を回避することや、結果の説明性を向上させることに有効であり、社内ルールやガイドラインを制定する。 - ②「Validation」の解決策

日本計算工学会の学会標準(以下の2つの基準)を活用する。

・「工学シミュレーションの品質マネジメント(S-C001)」

最も上位に位置する文書でありISO9001品質マネジメントに基づいて工学シミュレーション業務の品質マネジメントシステムを構築する場合の補足的な要求事項を示したものである。

・「工学シミュレーションの標準手順(S-HQC002)」

上述のモデルV&Vを含めた品質保証プロセスの実務的な適用方法が示されており、工学シミュレーションを業務として実施したことがある者であれば品質保証のための注意事項について理解できる。

解決策により生じるリスクとその対処方法

解決策により生じるリスク

シミュレーションを担当者任せにすることでシミュレーションデータが改変されるリスクがある。仕様書やカタログに記載した品質を満たさない商品、またそれを告げないまま納品したような場合は、不正競争防止法の虚偽表示(品質等誤認惹起行為)になる可能性があり、また、この商品を購入した会社(顧客)はその品質が契約内容を満たしていないことから、製造会社に対し契約の債務不履行(不完全履行)に基づき損害賠償請求することができる等、製造会社にとって多大な損害を被ることとなる。

リスクの対処方法

シミュレーションデータの安全性を確保するには次の対策が有効である。

- ①手順管理の徹底

具体的にはチェックリストとして標準作業手順書を作成し厳密に従うことである。 - ②データ改変不可、データ改変時の周知機能の仕組みを構築

データが改変されたことを確実に完全に知らせるために、データを管理するサーバシステム側で、ソフトウェア技術によって自動的・強制的に記録の保護やアクセス管理、入力や変更の履歴の管理を行うことである。

まとめ

以上

最後まで読んで頂きありがとうございます。

「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。

皆様のキャリアアップを応援しています!!

コメント