- 「AI(人工知能)」を活用したいけど判断根拠が説明できないから不安・・・

- 「AI(人工知能)」の判断根拠をどのように説明できるのか分からない?

- 「AI(人工知能)」のブラックボックス性の解消方法を体系的に教えて!

「AI:Artificial intelligence,人工知能」は既に様々な商品・サービスに組み込まれて利活用が始まっている注目の技術ですが、AIを実社会に実装した後に「なぜ予測が当たっているのか」か分からないという不安が生じるケースがあります。

私は過去に基本情報技術者試験(旧:第二種情報処理技術者試験)に合格し、また2年程前に「一般社団法人 日本ディープラーニング協会」が主催の「G検定試験」に合格しました。現在、「E資格」にチャレンジ中ですが3回不合格になり、この経験から学習の要点について学ぶ機会がありました。

そこでこの記事では、AIの「判断根拠の説明方法」についてポイントを解説します。

この記事を参考にAIの「判断根拠の説明方法」が理解できれば、E資格に合格できるはずです。

<<AIの「判断根拠の説明方法」のポイントを今すぐ見たい方はコチラ

1.なぜ解釈性が重要なのか?

なぜAIモデルの解釈性が重要なのかなあ?

次の理由からだよ!!

- ディープラーニング活用の難しいことの1つは「ブラックボックス性」

- 判断根拠が説明できない

- 実社会に実装する後に不安が発生 「なぜ予測が当たっているのか」を説明できない

例:「AIによる医療診断の結果、腫瘍は悪性ですが、AIがそう判断した根拠は解明できません」と言われたらどんな気持ちになるか想像してみてください。 - モデルの解釈性に注目し、「ブラックボックス性」の解消を目指した研究が進められている

- CAM

- GradーCAM

- LIME

- SHAP

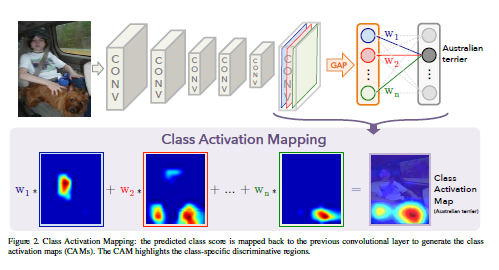

2.CAM

- Class Activation Mapping

- 提案論文:Learning Deep Features for Discriminative Localization

- 論文の概要

・GAP(Global Average Pooling)の再検討

・GAPは学習の過学習を防ぐ、正則化の役割として使われてきた

・GAP⇒CNN(畳み込みニューラルネットワーク)が潜在的に注目している部分を可視化できるようにする役割

- ネットワークの大部分が畳み込み層で構成されている

- 最終的な出力層の前にGAPを実行している

〈直感的〉出力層の重みを畳み込み特徴マップに投影する⇒ 画像領域の重要性を識別する

引用元:Learning Deep Features for Discriminative Localization

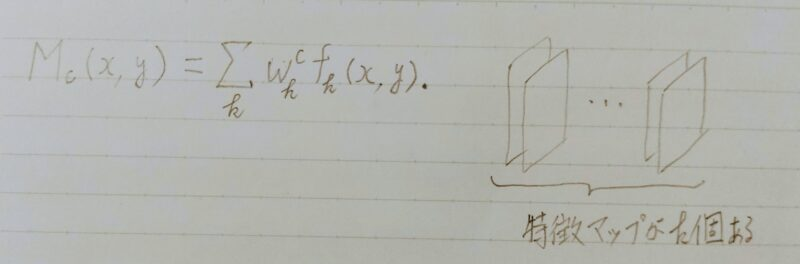

- Mc(x、y):どこに注目しているかを示すマップ

(x、y)が特徴マップの座標、fkが最後の畳み込み層のチャンネルのうちk番目の特徴マップ - Wck:出力クラスCにつながる重み

- CAMの評価:CAMの精度を確認するために、CAMの結果からバウンディングボックスを生成し、物体検出の評価指標を使い精度を比較している(Localization)

- GoogleNetーGAPはLocalizationで一番低いエラー率を達成している

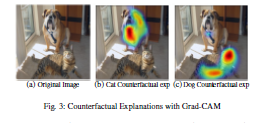

3.GradーCAM

- CNNモデルに判断根拠を持たせ、モデルの予測根拠を可視化する手法

名称の由来は”Gradient”=「勾配情報」 - 最後の畳み込み層の予測クラスの出力値に対する勾配を使用

- 勾配が大きいピクセルに重みを増やす(=予測クラスの出力に大きく影響する重要な場所)

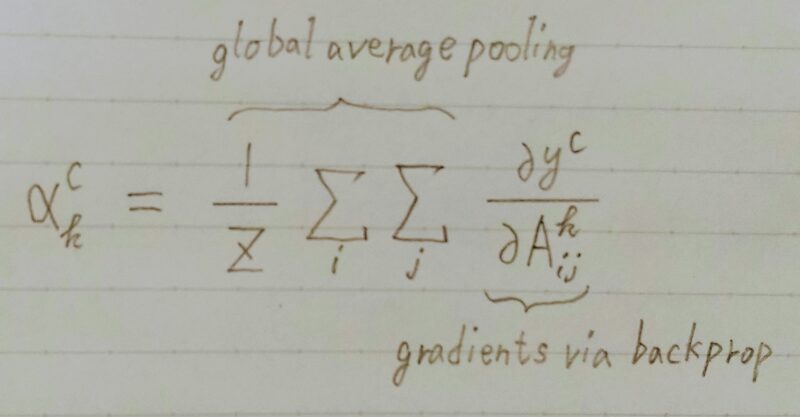

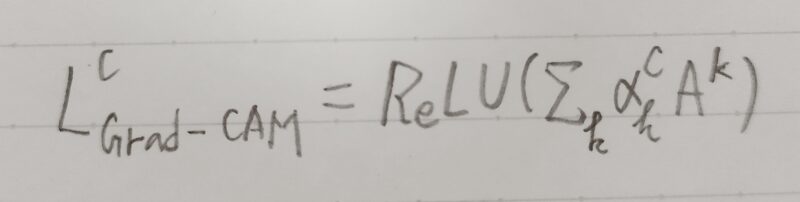

- αkC:クラスcのk番目のフィルタに関する重み係数

↑ この重み係数が大きいほど特徴マップkがクラスcにとって重要 - yc:クラスcのスコア

- Akij:k番目の特徴マップの座標(i,j)における値

- ycのAkにおける勾配を、特徴マップの全要素について Global Average Pooling を施す

重みが大きいほど、特徴マップkがクラスcの予測にとって重要であると解釈できる

(batch_size,height,width,channel_size)

から(batch_size,channel_size)へ

特徴マップと線形結合するために

(batch_size,channel_size,1)と変形させる

【グローバル平均プーリング (Global Average Pooling,全体平均プーリング)】

引用元:「CVMLエキスパートガイド」

- k番目の特徴マップAkをαkc で加重平均をとり、ReLUの出力値をヒートマップとすると、ヒートマップは次式で表現できる。

| Grad-CAM | CAM | |

|---|---|---|

| 特徴 | GAPがなくても可視化できる。 また、出力層が画像分類でなくてもよく、様々なタスクで使える。 | モデルのアーキテクチャにGAPがないと可視化できなかった |

Grad-CAMとは

引用元:R.R.Selvaraju,et al.,”Grad-cam:Visual explanation from deep networks via gradient-based localization”,2017

- explain メソッド

- クラス活性化ヒートマップ

- 誤分類の原因

4.LIME

- Local Interpretable Modelーagnostic Explanations

直訳)ローカルで解釈可能なモデル – 依存しない説明

原論文:”Why Should I Trust You?”:Explaining the Predictions of Any Classifier

https://arxiv.org/abs/1602.04938(KDD2016で採択) - 特定の入力データに対する予測について、その判断根拠を解釈・可視化するツール

ー表形式データ:「どの変数が予測に効いたのか」

ー画像データ:「画像のどの部分が予測に効いたのか」 - CNNやアンサンブルツリーなど様々な機械学習モデルに適用可能

- 単純で解釈しやすいモデルを用いて、複雑なモデルを近似することで解釈を行う

※「複雑なモデル」=「人間による解釈の困難なアルゴリズムを作った予測モデル」

例:決定木のアンサンブル学習器、ニューラルネットワークなど - LIMEへの入力は1つの個別の予測結果(モデル全体の近似は複雑すぎる)

- 対象サンプルの周辺のデータ空間からサンプリングして集めたデータセットを教師データとする。

データ空間の対象範囲内でのみ有効な近似用モデルを作成する。

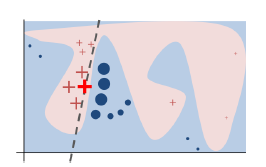

下図はLIMEの原理を理解するための概念図である。

図において説明対象の「入力データ」を「赤色の太字の十字」とする。

原理は以下の手順である。

①入力データ(赤色の太字の十字)の周辺からサンプリングと予測を繰り返し行いデータセットを得る。

②得られたデータセットを教師データとする。

③教師データとして線形回帰モデルを作成する。

引用元:https://arxiv.org/abs/1602.04938

- 近似用モデル(線形回帰モデル)から予測に寄与した特徴量を選び解釈を行う ⇒ 難解なモデルを解釈したことと見なす。

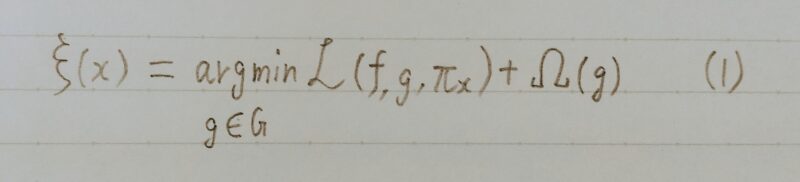

- G:線形回帰モデル、決定木などで、データを解釈するのに使われるモデル

- g:Gの中の解釈可能なモデルのうちいずれかを表す

- f:解釈したい結果を予測するモデル(解釈したいモデル)

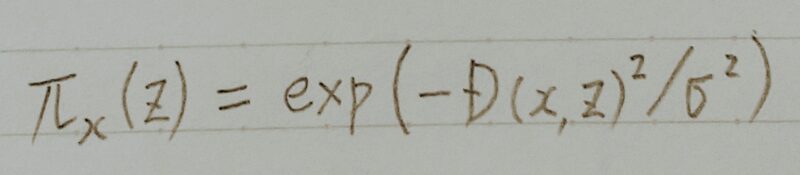

- πx:fへの入力データxとどれだけあるデータが離れているかを表すあるデータとxとの類似度とも言える

- Ω(g):使っているモデルgがどれだけ複雑か、つまり解釈可能性のなさ、解釈のしずらさを表している

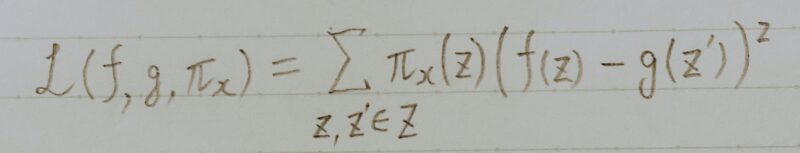

- ℒ(f,g,πx):πx が定義するxとの距離の指標を使ってgがfを近似する際、どれだけ不正解かを表す

つまり、解釈可能性と忠実性(gがfを近似する際の正確さ)の二つの質を保証するため、ℒ(f,g,πx)とΩ(g)の両方を小さく

- gへの入力にはxを加工したものを入れる(摂動を入れる)

- 画像であればスーパーピクセルという領域分割の技術を使いその一部をマスクしたり、テキストであれば単語をランダムに除去したり、表彰式データであればランダムに一部のデータを作り直したりしている。

- z:説明したい例の近くのデータをサンプリングしたもの

- z´:zに摂動を入れたもの

- 上式はxとzの距離関数(テキストであればコサイン類似度

画像の場合:ユークリッド距離など)にマイナスをかけたものをカーネル幅で割ったもの

- カーネル幅(σ):ハイパーパラメーターで、それを決める明確な方法がない。

- 解釈したいモデルにzを入れた結果と解釈可能なモデルにz´を入れた結果の差にzとxとの類似度で重み付けする

5.SHAP

- A Unified Approach to Interpreting Model Predictions

直訳)モデル予測を解釈するための統合アプローチ

論文:https://arxiv.org/pdf/1705.07874.pdf - 協力ゲーム理論の概念であるshapley value(シャープレイ値)を機械学習に応用した shapley valueが想定する状況:プレイヤーが協力し、それによって獲得した報酬を分配する ⇒これらの概念を機械学習に適用する

協力ゲーム理論:協力して得た報酬を、貢献度が異なるプレイヤーにどう分配するか

機械学習:モデルから出力された予測値を、貢献度が異なる特徴量にどう分配するか - CNNやアンサンブルツリーなど様々な機械学習モデルに適用可能

- Local Accuracy(局所的な精度):

ある入力をx、xの予測をf(x)とする。また、単純化した入力データをx’、x’に対する局所的近似をf'(x’)とする。このときf(x)とf'(x’)は同じになる。 - Missingness(欠落):

予測結果に影響を与えないような特徴量は、その予測に対して貢献していない。 - Consistency(一貫性):

fの方がf’よりもある特徴量xiが有るか無いかによって出力値に大きな変化があるならば、fの方がf’よりも貢献度が大きなる。

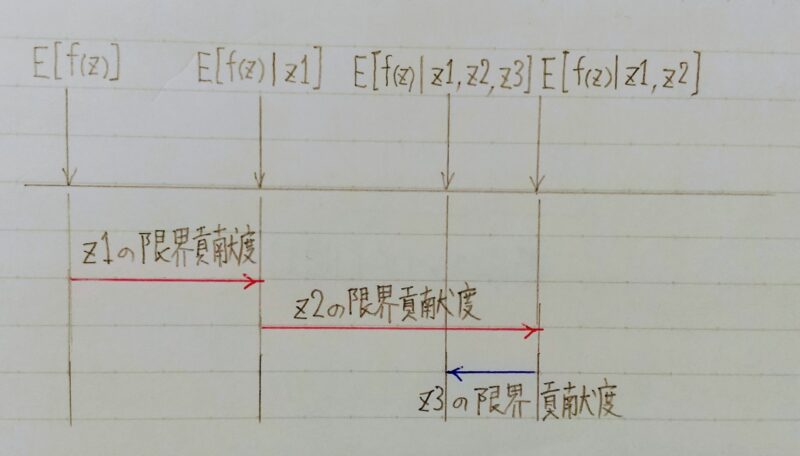

- z1、z2、z3:特徴量

- E[f(z)]:基本値であり、色々な決め方がある

- 代表的なものは着目したい特徴量を除いた、着目しない特徴量での予測を基本値とする方法

- これを全ての順序で計算し、平均をとったものがここでのshapley valueになる

Aさん、Bさん、Cさん が作業に参加する

一人で作業に参加した場合、

二人、三人で参加した場合の

報酬を表している

問題設定:

二人で参加した場合と

一人で参加した場合の

報酬の値を使って

三人で参加したときの

報酬の分配額を決める

貢献度が高い人に高い

報酬を分配したい

↓

どうすればいい?

「限界貢献度」

という概念を導入する

| 各作業 | 報酬 |

|---|---|

| Aさん | 4万円 |

| Bさん | 7万円 |

| Cさん | 5万円 |

| AさんとBさん | 10万円 |

| AさんとCさん | 16万円 |

| BさんとCさん | 20万円 |

| AさんととBさんとCさん | 35万円 |

BとCの作業に、Aが参加したときどれだけ報酬が増えるか

(AとBとC)ー(BとC)

の計算をAさんの限界貢献度とする

Cさんの限界貢献度のうちの一つは(BとC)ー(B)

Bさんの限界貢献度のうち一つはB

A,B,Cの順番で限界貢献度を計算していく時、

Aさんはそのまま4万円、Bさんは10万円ー4万円で6万円、

Cさんは35万円ー10万円で25万円となる。

これを全ての組み合わせで計算する。

Aの平均的な限界貢献度は

Aは(4+3+15+15+4+11)/6=8.7

Bは(6+7+7+15+19+19)/6=12.2

Cは(25+25+13+5+12+5)/6=14.2

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| A→B→C | 4万円 | 6万円 | 25万円 |

| B→A→C | 3万円 | 7万円 | 25万円 |

| B→C→A | 15万円 | 7万円 | 13万円 |

| C→B→A | 15万円 | 15万円 | 5万円 |

| A→C→B | 4万円 | 19万円 | 12万円 |

| C→A→B | 11万円 | 19万円 | 5万円 |

| 協力ゲーム理論 | 機械学習 | |

|---|---|---|

| 考え方 | 協力して得た報酬を、貢献度が異なるプレイヤーにどう分配するか | モデルから出力された予測値を、貢献度が異なる特徴量にどう分配するか |

- 特徴量z1のみを使って予測した値と基本値との差でz1の限界貢献度が分かる

- 特徴量z1、z2を使って予測した値と特徴量z1のみを使って予測した値との差で

z2の限界貢献度が分かる - z1、z2、z3を使って予測した値と特徴量z1、z2を使って予測した値との差で

z3の限界貢献度が分かる - これを全ての順序で計算し、平均をとったものがここでのshapley valueになる。

6.まとめ

最後まで読んで頂きありがとうございます。

皆様のキャリアアップを応援しています!!

コメント