- 「軸継手」について理解しているか不安・・・

- 「軸継手」の設計上の留意点がよく分からない?

- 「軸継手」の設計上の留意点を分かりやすく教えて!

「軸継手」は数種類があり、使用条件によって適したものを選択する必要があります。しかし、設計上の留意点を理解していなければで適したものを選択することができません。

私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、過去に「軸継手」について理解していないため、設計に活かすことができなかった苦い経験があります。

そこでこの記事では、3種類の「軸継手」について設計上の留意点を述べます。

この記事を参考にして「軸継手」の設計上の留意点が理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。

目次

1.軸継手の概要

軸継手には、固定軸継手(Rigid Shaft Coupling)、たわみ軸継手(Flexible Shaft Coupling)、その他継手に大きく分類することができる。次に3種類の継手ついて概要を説明する。

- 固定軸継手

被動機軸と駆動機軸を一体化する必要がある場合に使用する。確実に動力を伝達することができるが、被動機と駆動機の間の軸心ズレに対応することはできない。多く用いられる構造として、「マフカップリング」と「フランジ形」の2種類がある。

・「マフカップリング」の構造は、結合する2つの軸の外周に共通の筒形のボスをかぶせる

・「フランジ形」の構造は、両側の軸端にフランジを挿入してリーマボルトで締め付けて連結する

- たわみ軸継手

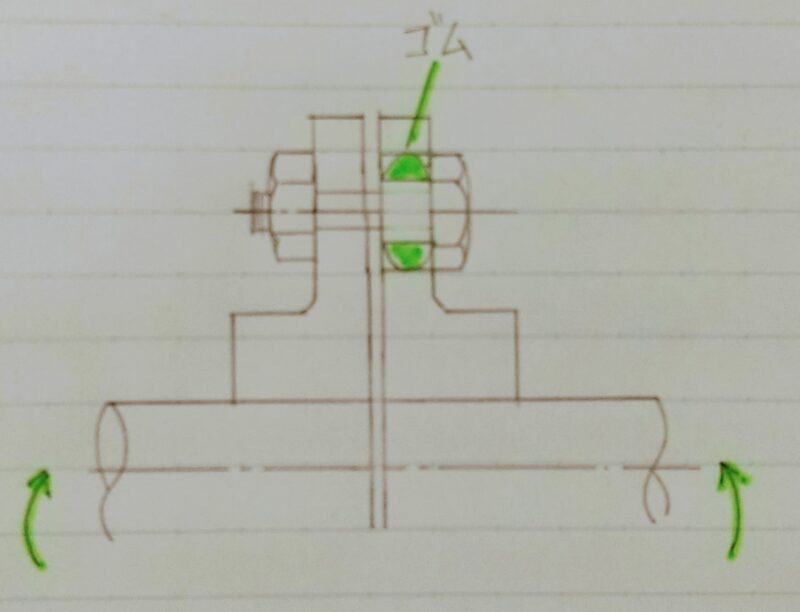

被動機の軸と駆動機軸の軸心ズレをカップリングの弾性部で吸収する機能を持つ。軸がたわむ長い横軸の機械や、軸心位置が熱膨張で変化する横軸高温回転機などに用いられる。弾性要素としては、ゴム、積層板ばね、金属ベローズ、歯車、チェーン&スプロケットなどが用いられる。

- その他軸継手(自在軸継手)

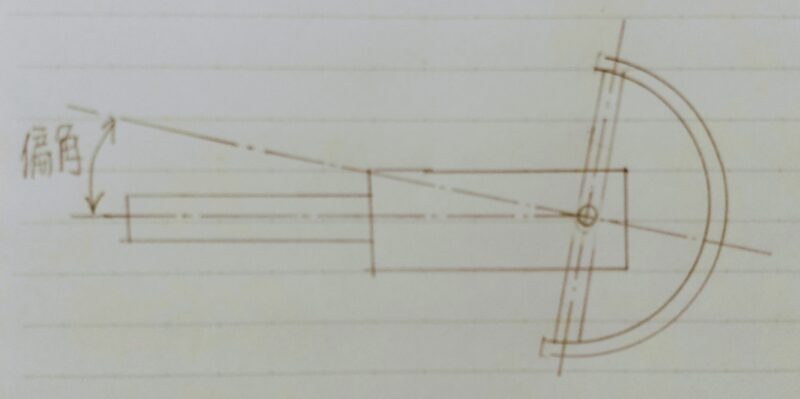

ここではその他軸継手として「自在軸継手」を挙げる。自在軸継手は連結する2軸が交差するか、2軸の芯ずれ量が大きい場合に使用する。自在軸継手には、「等速形」と「不等速形」の2種類がある。基本的な構造は、下図のような十字形の軸を用いて2軸間の軸心の交差角度に対応するようにしたもので、自在回転部分にニードルベアリングやボールジョイントを用いたものもある。

2.軸継手を設計する際の留意点

固定軸継手、たわみ軸継手、自在軸継手の各々について設計する際の留意点について述べる。

- 固定軸継手

固定軸継手は2つの軸が固定されるので、被動機と駆動機のいずれか片方だけで軸スラストを受けたい場合に適用できる。この場合、一方はスラスト軸受が不要となるという利点がある。

- たわみ軸継手

軸心ずれには、2軸間の平行な芯ずれ(偏心)、角度のずれ(偏角)、軸方向のずれ(エンドプレ)の3種類があり、機器の特性と機能に応じた芯ずれ吸収機能を有する軸継手を適切に選択する必要がある。

- 自在軸継手

特にこま形自在継手の寿命は、すべり面の潤滑の良否できまる。自在軸継手の角速度の変動率は、交さ角α=10°で1.5%、α=15°で3.5%、α=20°で6.4%となり、トルク比はこの逆数になってトルクの変動を生じ振動の原因となることから、一般には交さ角15°以下で使用することが望ましい。(「電動装置1-1 軸継手の基礎」より)

3.まとめ

以上

最後まで読んで頂きありがとうございます。

皆様のキャリアアップを応援しています!!

また、「キャリアデザイン」設計についてサポートサービスも行っていますのでご興味がありましたら併せてご覧ください。

コメント