- 製品設計の安全性に不安がある・・・

- 「不確実性」を考慮した設計をする際に生じる課題が分からない?

- 「不確実性」を考慮した設計をする際に生じる課題に対する解決策を分かりやすく教えて!

日本では近年、「再発防止」だけで対応できる時代ではなく重大な製品事故を起こすと賠償等の大きな損害を受けるため不確実性を考慮した設計の必要性が増しています。

私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、製品の安全性を確保するために不確実性を考慮した設計が重要であると考えます。

そこでこの記事では、水門設備を例に機械技術者の立場から不確実性を考慮した設計をする際に生じる課題とその解決策について述べます。なお、課題の分析にあたっては次の①~③の視点に着目しています。

①メーカー側の視点(製造、設置の容易さ等)

②ユーザー側の視点(品質、機能性、利便性等)

③社会の視点(安心・安全、環境、持続可能性等)

この記事を参考にして「不確実性を考慮した設計」をする際に生じる課題が理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。

<<「不確実性」を考慮した機械設計を行う場合の課題とその解決策を今すぐ見たい方はコチラ

はじめに

日本では近年、消費者(使用者)を保護する各種法規制や規格、安全に関する社会の要請などがあり「再発防止」だけで対応できる時代ではなく重大な製品事故を起こすと、賠償、行政処分、リコールなどの大きな損害につながるため、「未然防止」の活動を行うため不確実性を考慮した設計の必要性が増している。ここでは、社会インフラのひとつである水門設備を例に、設計に関する課題と解決策を複数提示し、提示した解決策に共通する新たなリスクとその対策について述べる。なお、水門設備は洪水対策を目的として堤防等に設置されるもので、その構成は扉体、戸当り、開閉装置、付属設備、電気設備から成る。また、水門設備の操作は地方自治体から委託された操作員が行うことが多いが、近年は操作員の高齢化が著しい状況である。

不確実性を考慮した設計に関する検討項目

- ①人間工学無視の危険源に関する検討(ユーザー側の視点)

水門設備における人間工学無視の危険源に対する検討が必要である。例えば扉体の開閉操作を行う場合、手動操作用のハンドルの高さが操作しにくい位置になっていたり、操作台の昇降施設を利用するために身体的な努力が必要な状況が人間工学無視の危険源になる。 - ②機械的な危険源に関する検討(メーカー側の視点)

水門設備における機械的な危険源に対する検討が必要である。例えば開閉装置を動作中に扉体を吊っているラック棒やワイヤーロープに身体が巻き込まれる危険性や、老朽化により扉体や戸当たりの強度が不足する危険性が機械的な危険源になる。 - ③電気的な危険源に関する検討(社会の視点)

水門設備における電気的な危険源に対する検討が必要である。例えば降雨の中、操作制御盤内の機器に誤って接触し感電する危険性が電気的な危険源になる。

操作員の容易な安全操作が出来るための解決策

上記の課題の内、「①人間工学無視の危険源」に関する課題を抽出する。このため、容易な安全操作ができるように操作員の体力の衰えに起因する容易な安全操作が出来ない要因を考える必要がある。しかし、設計者自信は体力が衰えているわけではないため、体力の衰えに起因する不便さ、危険度合が把握しにくいことが問題である。この解決策を下記する。

- ①特性要因図の利用

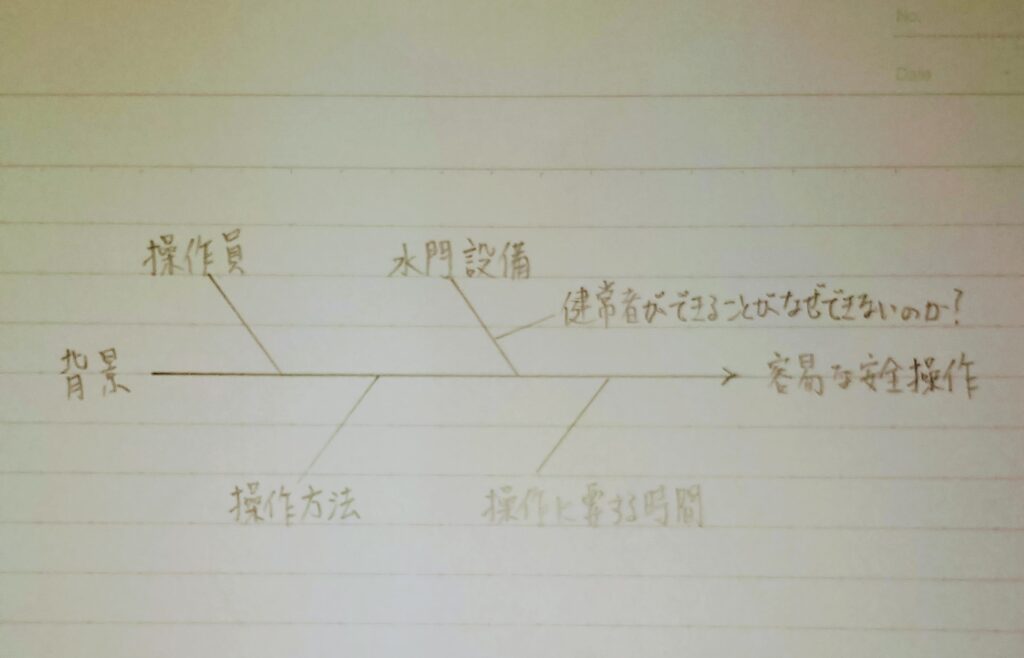

利用者が容易に安全操作が出来ない要因を特定するため特性要因図を利用する。大骨の要因は通常人、設備、方法、材料(4M)であるが、これを操作員、水門設備、操作方法、操作に要する時間に変えれば分析は可能と考える。小骨を作る際、健常者が出来ることがなぜ出来ないのかという視点が重要である。下図は特性要因図の例である。

- ②故障の木解析(FTA)の利用

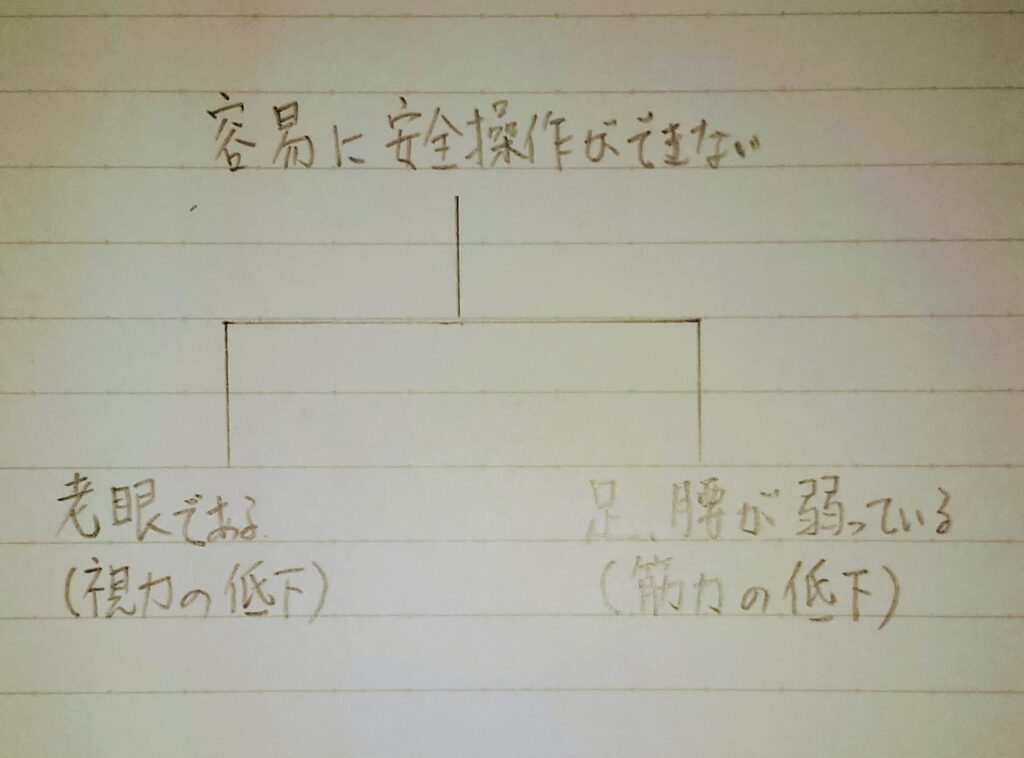

操作員が容易に安全操作ができないことを故障のトップ事象としてFTAを実施することで原因を探る。通常のFTAでは、原因の発生確率を算出して確率の高い原因から対策を行うが、今回の場合は、原因発生の可能性を明らかにすることが主眼のため、算出しなくても問題はないと考える。下図はFTAの例である。

人間工学無視の危険源の安全対策として特性要因図と故障の木解析(FTA)の利用が有効!!

「上記3.」の解決策で共通する新たなリスクと対策

上記方法の解決策により新たに以下のリスク発生が考えられる。

- ①特定した複数の要因が相反関係になる

導き出された要因が複数である場合、互いが相反する対策を実施しなければならないリスクが考えられる。この解決のため、リスクアセスメントを実施して、リスクの高い要因を重点に置いた対策が必要である。 - ②特定された要因対策の妥当性

導き出された要因を基に実施する対策が、本来の目的である容易な安全操作の妨げになるリスクが考えられる。この解決のため、試験的に対策を施した水門設備を実際に操作してもらい、妥当性を探ることが必要である。

社会インフラである水門設備は、洪水等の自然災害に対してその機能を十分に発揮しなければならない。このため、納品した水門設備は誰であっても容易に安全操作できることが必要であり、不確実性を考慮した設計を行うことで信頼性の向上に寄与したい。

まとめ

以上

最後まで読んで頂きありがとうございます。

「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。

皆様のキャリアアップを応援しています!!

コメント